測定例 - 近接場時間分解分光1

SNOMによる時間分解測定(2光子電流測定)

2光子電流測定

マイケルソン型干渉計とチタンサファイアレーザーを用いてSNOMによる

単一波長(800 nm) pump-probe測定を行いました。

ファイバープローブは光の取り回しなど大変便利なものですが、超短パルスでは長いファイバーの郡遅延分散によって

パルス幅が広がります。そこで我々はグレーティング対を用いて分散補償しています。

- 時間分解能: 約100 fs程度(ファイバープローブの開口に依存しない)

- 空間分解能: 約100 nm - 550 nm (ファイバーの開口に依存)

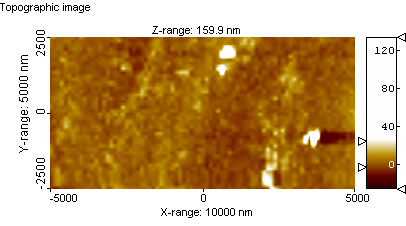

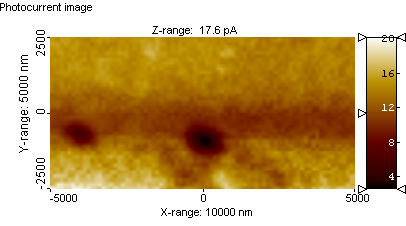

2光子電流測定の前に市販のGaAsPフォトダイオードの空間的均一性を確認しました。

左にトポ像、右に光電流像を示します。右の光電流像からいくつかの欠陥が見られますが、

欠陥の無い場所では問題なく使えそうです。

|

次に光電流の入射パワー依存性を示します。図の傾き(slope=2)から2光子電流が

測定できていることが確認できます。当然のことですができるだけ

1光子吸収が少なく2光子吸収が多い材料を選ぶのがポイントです。

|

2光子電流測定を開口の異なる2種類のプローブ(550nm/100nm)で行いました。

得られた装置応答関数の半値全幅は共に100 fs程度でおそらく

レーザーのパルス幅で決定されていると考えられます。

少なくともこれらプローブによる測定で時間分解能に対する開口依存性は見られません。