近接場光学顕微鏡の原理

1. 歴史

試料観察を高倍率で行う事は、生物化学、材料科学の分野みならず、重要であり、光学顕微鏡の高倍率化の要求が強まっています。しかし、従来の光学顕微鏡の空間分解能は、光の回折限界で決まってしまいます。可視光の領域で200-300 nm程度で、これ以上の空間分解能は得られません。

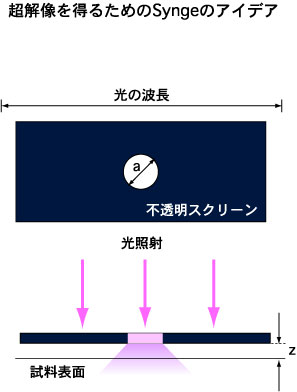

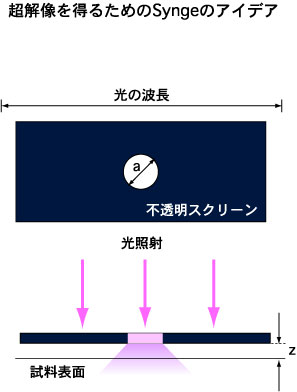

近接場光学顕微鏡は、このような背景で近年開発された、回折限界を超える(超解像)光学像を得る事ができる顕微鏡です。新しい方法でありますが、その原理は、20世紀初頭にSyngeにより最初に提案されました。Syngeは、光の波長より小さい開口を不透明なスクリーンに作成し、その後方より光照射すれば、透過光は、開口に閉じこめる事ができると考え、試料を十分に微小開口に近づければ(近接場領域)、光を回折する前に、倍率を落とすことなく像として観察できるだろうと提案しました。微小開口を用いた研究は、1972年にAshとNichollsによりマイクロ波を用いてはじめて報告され、彼らはλ / 60の空間分解能を達成しました。 可視光領域での近接場観察は、微小開口作成や 位置制御の困難さのため、さらに10年以上経た1984年頃からようやく報告されるようになりました。その後、試料と微小開口間の距離制御法として、Shear-Force法が1990年代初めにBetzigらによって紹介された後に、急速に広がっている分光法の一つです。

2. 原理

原理は、非常に単純で微小開口を準備し、その開口を試料に十分に近づけて(近接場領域)、 像として観察すればよいわけです。実際にどのくらいの開口を準備し、試料に近づければよいのかを最初に、理論的な観点からSyngeの提案について検討したのは、Betheです。Bouwkampにより多少修正され、多くの事柄が明らかになりました。その後も、近接場プローブから射出する光についてさらなる研究がなされています。

Betheの研究以前は、波長よりも大きな開口(a >> λについてのみ古典電磁気学による回折 の研究がされていました。しかし、これらの方法は、微小開口の近傍での電場の正接成分が境界条件を満たさないなどの問題がありました。Betheの手法は、この問題点を解決すべく境界条件を満たすようにMaxwell方程式を解き、近接場の様子を明らかにしています。Bouwkampは、開口近傍での電磁場の不連続性を無くし、近接場から 遠隔場に至る電磁場を記述する事に成功しました。その後も行われている一連の研究から、開口から射出する近接場光は、開口(a)と同程度の距離(z / a = 1)までは、広がることなく良くコリメート されている事が分かっています。これらの重要な結果は、近接場光学顕微鏡において二つの重要な要件を導きます。

Betheの研究以前は、波長よりも大きな開口(a >> λについてのみ古典電磁気学による回折 の研究がされていました。しかし、これらの方法は、微小開口の近傍での電場の正接成分が境界条件を満たさないなどの問題がありました。Betheの手法は、この問題点を解決すべく境界条件を満たすようにMaxwell方程式を解き、近接場の様子を明らかにしています。Bouwkampは、開口近傍での電磁場の不連続性を無くし、近接場から 遠隔場に至る電磁場を記述する事に成功しました。その後も行われている一連の研究から、開口から射出する近接場光は、開口(a)と同程度の距離(z / a = 1)までは、広がることなく良くコリメート されている事が分かっています。これらの重要な結果は、近接場光学顕微鏡において二つの重要な要件を導きます。

回折限界を超えた光学像を得るには、

- 波長よりも小さな微小開口を作成する

- 開口と試料を開口径以下の距離に近づけ、距離を一定に保つ

の二点が必須要件となります。 さらに、照射光源に偏光を用いれば、開口エッジで大きな電場増強が起こると共に、伝搬光とはことなり、進行方向に電場成分を持つことができます。また、波長と開口径の比が0.3以下になると近接場プローブ内の全てのモードがエバネッセントモードになることが知られており、分解能とプローブのスループットにトレードオフがあることが知られています。この領域では、開口径に対し、スループットは-6乗で減衰します。

3. 装置

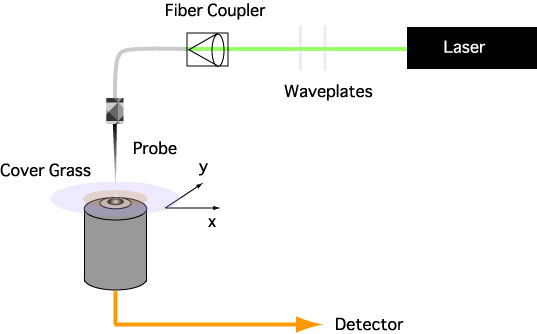

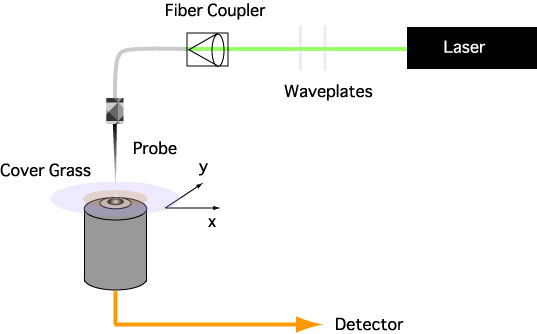

近接場光学顕微鏡(SNOM)は、多くの場合通常の光学顕微鏡観察も可能なように倒立顕微鏡の上に作られています。当研究グループで使っているSNOMも同様、近接場以外に遠隔場での観察ができます。その概念図を示します。

当グループでは、光ファイバーを化学エッチングすることにより先鋭化し、開口近傍に金属コートを施した開口型プローブを主に使用しています。試料とプローブの間の距離は、Shear-Force法に基づいた光学Feedbackを用いて1-10 nm程度に保っています。

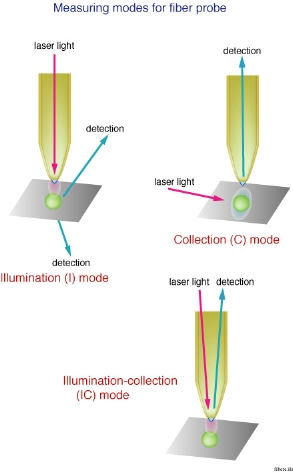

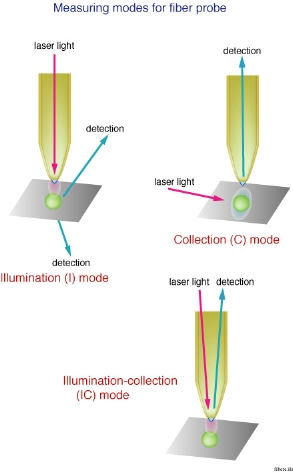

測定モードは、大きく分けて(I)イルミネーション、(C)コレクション、(I-C)イルミネーション-コレクションの三つがあります。

- I mode: 試料を微小開口より光照射し、透過光、反射光、蛍光などの伝搬光を対物レンズなどで集光マッピングすることで、像を得ます。

- C mode:遠隔場から光照射し、試料近傍の近接場光を近接場プローブで集光を行います。

- IC mode:試料の照射-集光を一つの近接場プローブで行います。

以上の三つの測定モードで、得られる光学像自体やコントラストが違う事が知られています。 また、それぞれに長所、短所があるので測定試料により使い分ける必要があります。

Betheの研究以前は、波長よりも大きな開口(a >> λについてのみ古典電磁気学による回折 の研究がされていました。しかし、これらの方法は、微小開口の近傍での電場の正接成分が境界条件を満たさないなどの問題がありました。Betheの手法は、この問題点を解決すべく境界条件を満たすようにMaxwell方程式を解き、近接場の様子を明らかにしています。Bouwkampは、開口近傍での電磁場の不連続性を無くし、近接場から 遠隔場に至る電磁場を記述する事に成功しました。その後も行われている一連の研究から、開口から射出する近接場光は、開口(a)と同程度の距離(z / a = 1)までは、広がることなく良くコリメート されている事が分かっています。これらの重要な結果は、近接場光学顕微鏡において二つの重要な要件を導きます。

Betheの研究以前は、波長よりも大きな開口(a >> λについてのみ古典電磁気学による回折 の研究がされていました。しかし、これらの方法は、微小開口の近傍での電場の正接成分が境界条件を満たさないなどの問題がありました。Betheの手法は、この問題点を解決すべく境界条件を満たすようにMaxwell方程式を解き、近接場の様子を明らかにしています。Bouwkampは、開口近傍での電磁場の不連続性を無くし、近接場から 遠隔場に至る電磁場を記述する事に成功しました。その後も行われている一連の研究から、開口から射出する近接場光は、開口(a)と同程度の距離(z / a = 1)までは、広がることなく良くコリメート されている事が分かっています。これらの重要な結果は、近接場光学顕微鏡において二つの重要な要件を導きます。